「做即時」到底意為何事?本來在過去數年校媒沒有太大需要討論即時的意義和倫理。但反送中運動至今,因為即時新聞引起的問題,例如有人妄顧傳媒倫理辱罵人、做即時變成了校媒間競爭…….實在有必要討論一下做即時的意義。

關於校媒做即時的基本原則和意義

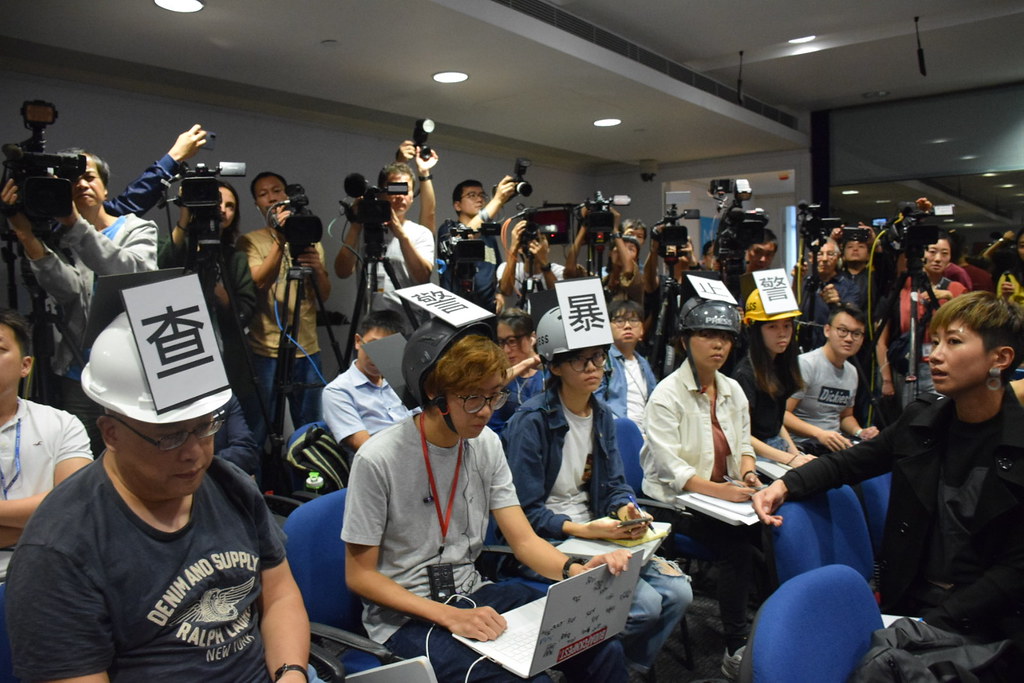

經常校媒的裝備、人手都比不上主流傳媒,因此我常常會問到底校媒做即時的意義是甚麼?我覺得 parco 的答案很值得參考「多一個鏡頭,多一份真相」。但我觀乎不同媒體包括網媒校媒,他們都是不合格的。因為如果要做到「多一個鏡頭」其實理應要找一些主流媒體不會涉獵的地方,但事實就是鏡頭A與鏡頭B的相距不過半米的時候,到底有多少時候可以做「多一份真相」。還是更多的是資源錯撥?

我不是否定即時的意義,而是它質疑呈現的方式,與及是否需要一大群人投入同一個視角之中。校媒特殊之處在於它沒有市場壓力,自由度也很大,我認為如果可以在此找到一些主流媒體無法做到的視角,是很有意思的。但如果和主流媒體分別甚大,甚至一切只是為爭取快主媒一兩秒,我便會懷疑到底這是否值得冒上被橡膠子彈射中的危險?此外即時是否只有一種形態?我很記得我同時收到RTHK、立場新聞和數個校媒報道水炮車出現?作為校媒,我們有必要加入這種「商業式競爭」嗎?

即時的誘惑與競爭邏輯

誠實地說,即時新聞的誘惑是很大的,但它也是一把雙面刃。中大學生報在反送中運動前只有不足兩萬LIKE,至今已經五萬多LIKE,靠的就是即時。例如 Marcus 為我們拍下「光頭警長」如何揮槍指著人就得到無數人廣傳。此外早前離開的「爆爆」全天候跟進抗爭現場也得到不少人讚好,但有數件事實在值得令我們反思like背後的意義是甚麼?

LIKE可以換些甚麼?我很記得《學苑》有很多LIKE,但往往當發一些認真的文章時卻沒有太多流量(我記得一篇庫爾德的英文文章只有個位數LIKE)。誠實一點地說,有時候LIKE就是一種虛榮,我記得《中大學生報》即時TEAM有位記者常常說﹕「你知不知道為何港台會找城大編委、城大廣播,因為他們即時好,多人看?中大學生報則不然。」我不明白為何要有所比較,中大學生報必須要是即時最好、記者最勇敢、拍到最多「JUICY 野」嗎?爭嬴了又怎樣?運動會因為你的勝利而勝利嗎?

甚至在今日無意看一則學界花生時,發現原來有編委走火入魔至到連登抨擊其他校媒,抬高自己所屬的校媒,同時校媒,有必要如此互相傷害嗎?在面書的演算法下,其實只有最豐富、獵奇、刺激的畫面才最容易得到多LIKE,嬴得這場無謂競爭。然後我開始見到有部分網媒、校媒開始著了魔以「影POPO」、「影好笑野」? 這真是我們想要的結果和向大眾傳遞的信息?

即時的基本倫理

曾經《中大學生報》因為即時新聞差一點分裂。其實其他人不知道,我們是控制不了爆爆的。爆爆事件其實也不是第一次發生,他很早時曾經把鏡頭推至一個被「私了」後的「藍絲」問﹕「為何你不自殺?」,而嘲諷受傷熱血時報記者已經是後來的事。早在他問藍絲事件出現後,我們曾經希望和他傾談,結果不成功,甚至在後來要求他離開時竟有人理解成「割席」,甚至有即時記者說和爆爆割席是「不尊重即時記者」。我覺得一些基本傳媒倫理要說清楚。

「永遠不要把抗爭現場當成花生」。其實爆爆事件的最令我反感的,是他的態度,爆爆永遠當一切都是玩笑,他會在像看肥皂劇、「食花生」的態度和觀眾分析防暴甚麼時候來到、私了情況如何、甚至在有記者受傷時「扮馬叫」。而我說的是,這不是他一個人有的現象,有不少網媒都將抗爭現場變成某些獵奇和花生。我不是說反送中抗爭要百分百時間精神繃緊,但以嬉皮笑臉的表情、輕佻的態度報道,對得住現場的抗爭者嗎?有認真思考抗爭的重量嗎?

更甚至有記者開始越過基本的客觀界線,變得 Vlogger 化,甚至連基本對人尊重都失去。爆爆會在直播中分享觀眾黃色笑話,跟觀眾閒談起來,甚至近來獵奇式報道「陳同佳」出現。有校媒自動和抗爭者高度同步,未問清楚就判斷某些年長、或帶國語口音是「藍絲」,在攝影上醜化他們,甚至跟普通人一樣用「POPO」來形容警察。我記得有一個校媒即時是「有POPO穿上卡通人物衣服,盡顯童真」,請問這種資訊有甚麼公共性?還是即時早已變成一些「呃LIKE」、「搶LIKE」的遊戲?

「現場」或是否只有「即時」?

其實,早在我的下莊 Marcus 做抗爭現場即時之際,我問過他可不可以寫一些深度一點的東西,或是其實「現場」有很多東西都值得報道,現場也有很多人們遺忘,需要深度挖掘的事物。正如譚惠芸也是現場記者,但他沒有去出即時,他在寫抗爭現場的百態、抗爭者的描畫。甚至我記得有校媒採訪了一個準備上前線的抗爭者,問他的心境、為何要抗爭種種,獨立記者蕭雲有記述抗爭者的決策是如何討論、促成…….這些事情都很值得報道,但結果在 facebook 的演算法推動下,一切只剩下即時新聞、哨兵式新聞,種種要整合、要分析的東西統統不見。

校媒/運動又是否只有現場?

再問一個更深刻問題,其實運動又是否只有「現場」?我以前很害怕寫這一個論點,因為我知道一定有人說「難道坐在冷氣房才是有意思?」、「你根本不明白即時人的辛酸」。我想,如果整場運動只有到現場才值得有話語權、值得被尊重,這未必是很正確,不過這非論述重點。重點是,其實運動有很多要分析、思考的部分,但大家往往把焦點停格在街頭,或者是情感,而其實校媒可否重新擔起這些要耐性、時間、又不太有利商業、LIKE數的東西?

正如運動就很多東西值得思考、檢討。好比罷工,最近幾個月的罷工論述都是「我願意為你擋子彈,你願意為我罷工嗎?」這種情感、道德導向的論述。但一個罷工的組織沒有其他策略、結構性的東西需要考慮嗎?或者說我們為何可以輕易說不罷工的人是「無人性」、「無同情心」,我們真的有很清楚背後的香港勞工結構嗎?我們有花多少時間去想這些問題嗎?如果真的希望罷工成功,我們其實必須想通以上問題,但我們又花了多少時間在這些事情上?

還有很多運動上的問題,例如「運動中有沒有倫理需要遵守」、「目前的動員策略是否需要檢討」有思考的迫切和必要。但我記得一次傾莊時有幾名新生不約而同地說「其實論述也沒有甚麼意思」、「不如落場更實際」,然後就是否定一切討論、思考。當然,我知道寫完這一段字一定有人說「你咁鍾意討論你慢慢係房鳩諗」、「又係左膠式玄思」。我不知道對這些說法可以回應些甚麼,不過當本應相信文字的人最後都放棄思考,我想我們離墮落不遠矣。